2013年12月更新

ベランダ菜園 ソーラー発電 太陽熱利用温水器 オール電化 エコポット 雨水利用 光熱費

ガーデンシュレッダー エコライフ家庭 風呂の水利用 プラグインハイブリッド

地球環境の保全が益々重要になってきました。

個人の力は僅かですが私自身何らかの対策(炭酸ガス発生の削減、省エネルギー、リサイクル等)を講じようと考え、自宅でエコハウスを目指すことにしました。技術士として経済性を考慮に入れることを必須条件としました。

以下、失敗の事例、成功体験等の情報を掲載します。

1.ベランダBIO菜園

自宅2階のベランダが広く日当たりが良いので、プランターで野菜の栽培を2002年4月より開始しました。写真1

小松菜、ほうれん草、ネギ、ピーマン、トウモロコシ、トマト、なすび、きゅうり、枝豆、シシトウ、スイカ、カボチャ、にんじん、瓜、ジャガイモ、サラダ菜、パセリ、いちご、ショウガ、ブロッコリー等の栽培を始めました。カボチャ、にんじん、ブロッコリーは肥料のやりすぎで栽培失敗でした。

最大の問題は鳥対策です。せっかく芽がでて成長し始めた苗が小鳥のえさになることが多い。 対策には①釣り糸を張りめぐらす、②アルミ缶を棒の上に置く、③きらきらのリボンをなびかせる、④かかしを立てる等実施しましたが、当初効果があっても鳥が学習するのか完全ではありません。 ①釣り糸を張り巡らす、⑤不要CDディスクをつるす、⑦PETボトルで風車をつくる等が比較的良いようです。

また、水やりは毎日欠かせませんのでこれが大変です。

プランターで最も効率的と思われるのが荷物運搬用プラスチックケースにポリエチレン袋を介して、培養土をいれたものです。もちろん水はけ用にポリエチレンには多数の穴をあけています。 写真2のようにカボチャ、スイカ、瓜等結構成長が早いことが分かりました。 カボチャは実が小さく成り出した後成長が止まってしまいました。肥料が悪いのかもしれません。スイカはいくつか実が成ったのですが多くは成長が止まりました。2個だけ大きく成りましたが途中で成長が止まりました。 うりは6〜7月にいくつか収穫出来ました。トウモロコシも成長が途中でとまり実が百%まで成りませんでした。

トマトのように鉢植えで栽培するには水が不足がちになります。そこで、スーパーでもらってきた発泡スチロールのふた(箱はプランターに利用)を鉢の下に置き、枯水を防止しました。 日差しが強いと、トマト、キュウリ、なすび等は水を切らすと葉がしおれてしまいますので水やりが欠かせません。トマトは2つの鉢に植えましたが、夏のトマトは食べきれないほど成長しました。

発泡スチロールの箱をいくつかもらって8月からキュウリ、サラダ菜、大根、芽キャベツ、ブロッコリーの種を蒔きました。成長は進みましたが芽キャベツ、ブロッコリー、大根の芽は虫に食われやすく、なかなか成長しませんでした。

水補給のため幾つかの植木鉢を水をためられる容器の中に入れて、夏期水不足を防止しようと試みましたが、水がボウフラを繁殖し、蚊の大群が発生しました。そこで、小さな金魚を水の入った容器に入れて蚊対策を実施しました。

小さなプランターでは限界があると考え、2005年秋にはブロックで囲い約2m×1.5mの土をまとめました。そして1m×60cmの大きな発泡スチロールを使用し、小さな鉢や発泡スチロールを捨てて土を集約しました。集約したプランターにニンニクを一粒ずつ植えておいたところ、2006年6月には大量の大粒ニンニクを収穫することができました。

ブロック囲いのプランターには自然薯栽培を試みました。丸い筒のペットボトルを半分に切断し、種芋をペットボトル上に置き、土をかぶせて置きましたが、ペットボトルに沿って成長はせず、全く別の場所で成長していました。また、庭に植えていたレモンの木が日当たりの悪く成長が遅いので、2005年秋に日当たりの良いこのプランターに移植しました。

2008年6月にテレビで菜園で栽培促進剤としてALLAが強力であるという情報を得ました。まだ、近くのホームセンターには置いてなかったので、インターネットで購入しました。ALLAは5-アミノレブリン酸の略のようです。商品名はペンタガーデン(コスモ誠和アグリカルチャー株式会社製)です。ALAをし使用しだしてから、確かに野菜の生長が良くなりました。ピーマンは今までに無い大きなものを収穫できるようになりました。トマトの生育も今までにないほど豊作です。ミニトマトも次から次と実がついてきます。インゲンの生育も良好です。確かにALAは効果があると確信しました。野菜の栽培にはお勧めです。価格も500cc¥1,000弱でお値打ちです。100倍に薄めて7〜1日に一回使用します。鉢植の草花、観葉植物や、庭植の花木、庭木、果樹、芝生や、家庭菜園の葉物野菜、実物野菜などに効果があると説明書きされています。

2009年9月には自然薯がベランダで収穫できました(庭にも植えれていますがやはり庭の方が収穫は多かった)。2年目でも少しとれましたがやはり3年目はかなり収穫がありました。昨年よりALLAを使用したせいか、今年はトマト、なす、オクラの収穫が良くなりました。

頁トップへ

2.ソーラー発電

3kwの太陽電池発電システムの工事を2002年7月5日に行い、電力コンバーターの取り付けが7月26日に終了して使用できるようになりました。

通常80万円/KWくらいかかるソーラーシステムを本年度までの国からの支援(半年後に戻ってくる)と業者の特典で割安に設置できました。 昼間発電した電力の余剰分は中部電力に買い取ってもらっています。

初年度は一日の累計17KWの発電でしたが、3年目の5月14日には19KWを記録しました。設置直後より何年か経過した方が発電能力が高いようです。

2003年3月から4月になると湿度が低く、太陽光の照射が強くなり、真夏とおなじ17KW発電しました。雨が降ると表面の塵が洗浄されて発電量が多くなります。2002年8月に最大出力2.7KWありましたが、2003年4月21日に最大ピーク2.9KWの発電をしました。

2004年4月は天気の良い日が多く、1ヶ月の発電量が410KWとなりました。これは我が家の月間発電量の新記録であり、1ヶ月の電力使用量を上回っています。

風力発電を検討しましたが、経済性が著しく悪いので、ソーラーパネルの追加を検討しました。現状設備でパネルだけの追加限度である1KW(パネル6枚分)を追加しました。1KWの追加だけをみると25年償却と経済性は余り良くないが、トータルとしてのエコ効果を期待して導入しました。(2006年9月)

夏場に気温が高くなると太陽電池は発電力が下がるのでスプリンクラーをつけて時々水を撒いて冷却するようにしました。発電量をみていると水を撒いた後は発電量が1割ほど増えました。水を撒くことにより太陽電池表面の誇りを除去する効果もあるようです。

2007年から5月、6月、7月は余力電力を売る方が多くなり黒字になります。

2009年11月より余剰発電の買取価格が48円/Kwとなりました。楽しみですね。

頁トップへ

3.太陽熱利用温水器

ペットボトルを利用して太陽熱利用温水器を設置しました。

WEB上のアイデアを参考に、2リットルペットボトルをリサイクル回収をしているスーパーから80個分けてもらい、日当たりのよいベランダに設置しました。 写真3、写真4

PETボトルの上にビニールハウス用のシートをかぶせると温度上昇が早く、高温になりました。最高温度は55℃でした。

ペットボトルと塩ビの間のつなぎ部分の水漏れ対策に苦労しました。

材料費用は約2万4千円ですが、風呂の湯沸かし用ガスの節約になりました。前年度に比べてガス料金は2002年7月分が10%、8月分が12%、9月分が26%削減できました。

2003年4月にビニールの劣化がひどいので更新しました。

2003年11月〜平成16年2月までは太陽熱温水利用は日射量が少なく気温が低いため中止しました。

2004年8月に、ペットボトル内で藻の発生がひどく、風呂桶に藻が大量に入ってきました。汚れのひどいペットボトルを取り替え、ガラスファイバー製の網戸用ネットを購入し、直径1cm程度の筒を作り、光触媒である粒状の酸化チタンを詰めて封をして、ペットボトルの中に入れました。これにより光触媒藻の発生は激減しました。

2004年11月にオール電化へ切り替えましたので、エコキュートによる湯沸かし効率がよく夜間の安い電気が使用できることから、太陽熱利用温水器は廃棄しました。

頁トップへ

4.オール電化への切り替え(2004年11月)

2004年8月にガスが都市ガスから天燃ガスへ切り替えがあり、またガスコンロの老朽化もあり、9月にガスコンロをIHに切り替えました。さらに、天然ガスの料金が約2倍になったので、11月にエコキュートを導入し、オール電化へ切り替えました。残念ながら、オール電化の補助金の申請をしましたが応募多数のため抽選に漏れてしまいました。本来なら申請認可がおりてからでないと工事は出来ないことになっていますが工事終了後に不正申請した人も多かったようです。

オール電化によりガスは一切使用しなくなり、家庭では火を使うことがほとんど無くなり、炭酸ガスの発生を防止することが出来ます。

オール電化にしてから、水道料金が3割低減されました。なぜかと考えたのですが、夜間にお湯を沸かしているわけで、そのときの水の供給速度が遅いためではないかと思われます。水道は水量が多いほど実際より水道量メーターの回転が速くなり、水量が少ないと水量メーターの回転は実際の量より遅くなるからだと考られます。(2005年4月)

頁トップへ

5.風力発電

風力発電の導入を検討した結果、設備投資が大きく経済的効果が著しく悪いので、導入を断念しました。

ゼファーのエアドルフィンが小型で1KWの発電をすると言うことで期待したが、ソーラーシステムに組み込むためには付帯装置が必要で、200万円位かかりそうなので、検討を中止しました。その分、ソーラーパネルを追加することを検討しました。(2006年7月)

6.エコポット

ダスキンの生ゴミ処理器を導入済みです。 生ゴミ処理後は肥料として有効利用しています。ベランダ菜園の肥料はヘタに市販のものを買ってくるより、生ゴミ処理品の方がバランス良く成長しそうです。

ダスキンの生ゴミ処理器が故障したためPANASONICの小型生ゴミ処理機を購入しました(2009年)。さらに故障したため、PANASONICのゴミ処理機を購入しました(2014年)。 桑名市より半額の助成金をいただきました。

7.雨水利用システム

雨水コレクターを2つ、貯水タンクを200、500リットルの2つを購入し、二階のベランダと一階の庭に設置しました。

雨水コレクターの一つはRain Sorterでダブル濾過タイプ¥12000、もう一つはダイモエンジニアリング(株)の雨水コレクターで¥10000でした。 貯水タンクはDIYショップでボリタンクをそれぞれ¥9800、¥16800のものを使用しました。写真5 貯水槽はPETボトルを利用しようと思いましたが手間がかかりすぎるので市販のポリタンクにしました。

ベランダの菜園への水が多量に必要なので、揚水ポンプを1台準備しました。後者のコレクターはストレーナーが付いていないので、ゴミ塵の沈殿槽してポリ容器でまず受けてから500リットルのポリタンクに入れるようにしました。写真6

二階のベランダで貯めた雨水(200リットル)を太陽熱温水器に入れ、風呂のお湯として利用するようにしましたが、藻の発生が多く、汚れがひどいので使用できませんでした。

一階の雨水はベランダ菜園の撒水が入るので汚れがひどく、洗車用に利用することも難があります。庭の撒水やベランダ菜園の水やりしか今のところ利用できません。

2003年は水道料金が前年に比べて2割ほど少なくなりました。

頁トップへ

光熱費

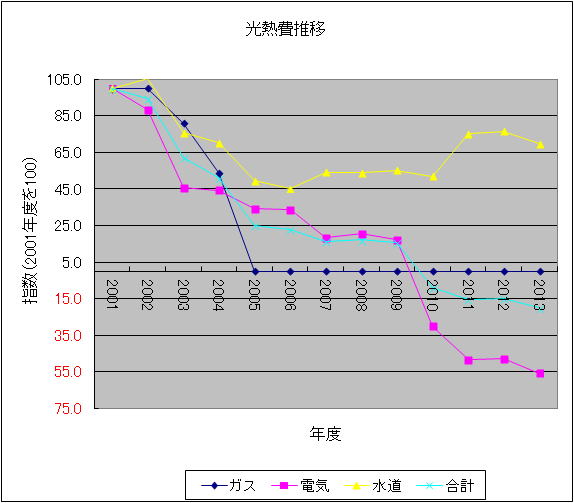

太陽発電、ペットボトルによる温水器、雨水利用システム導入による効果を下記に示します。未対策の2001年度を100として費用の削減効果が分かります。2004年度は特に対策を実施していませんが、さらに低減効果がありそうです。これは家族のECO意識の高まりだと思われます。

2004年末にIH、エコキュートを導入した結果、ガス代はゼロになり、電気代も湯沸かしはエコキュートのポンプのための電力を夜の安い料金で利用するので、オール電化の割には電気代は上がっていません。オール電化にしてから何故か水道代が大幅に低減させました。これは、夜の給湯が少量ずつ使用するので水道メータの回転が遅くなるかと考えられます。

2001年を100とした光熱費の推移を下図に示します。2005年は推定ですが、2001年に比べて73%の低減できる予定です。オール電化にすることにより2004年に対して半減しています。

2006年9月に太陽電池パネルを1KW分追加したので、2006年度は電気使用量が少し下がっています。2007年度はもう少し下がると思われます。

推奨:若い内に太陽発電、オール電化等のシステムに投資しておけば、老年における水道、ガス、電気等の光熱費出費が大幅に低減できます。つまり、年を取ってからの出費を減らすことができるので老後の生活の不安を減少させることができます。

2009年12月より余剰電力買い取り額が48円/KWと2倍になったため、2010年の電気代は約30%の収入に転換しました。2009年まで年間5万円以上収入を得ることになります。太陽電池、オール電化等に要した費用の償却は2012で年で完了します。2010年に娘が結婚して家族が一人減りましたので電気の使用が減り、売電金額が大きくなりました。

2010年より下水道工事をしたため下水道料金が加算されたので水道料金が高くなりました。11項で記載するように風呂の水をトイレの水洗水に利用して使用料を削減しました。

2013年度の電気料金は収入(余剰電力買取金−支払った電気料金)が10万円を越えました。LED照明への切換、省エネエアコンへの切換等を実施した結果です。ちなみに2012年は8.5万円でした。

オール電化で合計320万円投資しましたが、2013年9月時点でトータルコストダウン(ガス料金のゼロ、水道代の低減、ソーラーパネル発電、電気料金余剰電力買取金等)の効果により償却が完了しました。しかしながら、2013年111月にはエコキュートのコンプレッサーが故障して、81,000円の修理費がかかりました(9年目に故障)。修理業者はコンプレッサー入った室外ファンユニットを数台積んでいましたから、同じような故障が多発しているようでした。コンプレッサーの取替よりも室外ファンユニットを取り替えた方が修理は簡単なだろうと思われました。

液晶操作パネルで突然「修理必要」途の表示がでてお湯が使えなくなりました。その前に数日前から今まで無かったのですが、室外機の送風ファンが朝方に作動していたのでおかしいなとは思っていました。空気圧縮コンプレッサーの能力が低下したため、朝方までファンが回っていたようです。

頁トップへ

8.ガーデンシュレッダー

庭木の伐採廃棄材を焼却できなくなりますので、ゴミとして出しても焼却されることになります。いづれにしても環境に好ましくない。そこで、庭木の廃棄材は粉砕して肥料として再利用するためにガーデンシュレッダーを購入しました。

ところで、家庭で消却すると猛毒のダイオキシンが発生するから駄目でであるということでした。、しかしながら、数年前からダイオキシンの毒性が低いことが分かってきました。そもそも化学式から言えばジオキシンと命名すべきなのにダイオキシンといかにも死を想像するネーミングはマスコミの話題づくりの意図が感じられます。ダイオキシンの毒性が低い例は下記の点でも明らかである。中京大学の武田教授のホームページを参考にしました。

① ダイオキシンで死んだ人はいるのか?日本人ではだれもいない。世界では4人しかいない。たばこを吸って癌でで死亡するひとの多さに比べれば問題にならないほど低い。

② ウクライナの大統領はダイオキシンを飲まされ、通常の人の1000倍の濃度が検出されたが死亡しなかった。顔にはあばたがのこったが。

③ 塩素と有機物が燃焼時に反応してダイオキシンを生成するなら、焼鳥屋親父はダイオキシンで死亡する確率が非常に高いがそんな話は聞いたことはない。

④ ダイオキシンはラットでは青酸カリの6万倍の毒性があるが人間ではニキビ程度のものである。

焼却炉は規制はあるが、薪の風呂釜の規制はないのは何故か? たばこもダイオキシンの発生する可能性はあるが規制しないのはなぜか?

したがって、シュレッダーで粉砕するのも大変な仕事なので今後はやめることにしました。

頁トップへ

9.猫の糞害対策

最近、我が家では野良猫が増えて庭に糞を残していくことが多い。肉食の猫の糞は非常に臭く大変迷惑している。猫が庭に来ないようにいろんな厭避剤を散布したり、猫が嫌う超音波発信器を設置したり、芝生の上で猫が日向ぼっこしないように栗のトゲトゲのある皮を置いたり、猫の通り道に有刺鉄線をおいたり、考えられるあらゆること実施しましたが、相変わらず悠々と猫が庭を通過していく。

2003年4月27日にNHKで犬の糞害に関する番組が放映されました。犬は飼い主が散歩に連れて行く時配慮すれば迷惑防止は可能である。猫は飼い猫でもかってに他人の家で糞をしていくのでコントロールはできない。特に猫嫌いの私はNHKに猫対策の番組をすべきという投書(mail)をしましたが、多くの要望があったようで、猫対策の番組も放映されました。

猫対策もいくつか紹介されましたが、「竹やヒノキ、杉や笹の葉などを炭窯で蒸し焼きにし、抽出した液体にレモンバームや唐辛子を入れてブレンドした秘薬。これを猫の通り道に蒔くと猫が嫌いなニオイがするため、近寄らないと言う。また効果を上げるためには猫のフン尿を徹底的に取り除きニオイを消すことがポイント。さらにこの液体をタオルなどに染み込ませると効果が長続きするという。」紹介がありました。とりあえず手元にあった竹酢液に唐辛子とベランダにあったハーブの葉っぱをつけて、タオルにしみこませて何カ所かに置いてみた。比較的効果がありました。

百円ショップで猫対策用プラスティックのトゲマット(猫の足は柔らかいので堅い突起状のものにあたると痛がり二度とこなくなる)を猫が来そうな場所に置きました。これが一番効果がありそうです。H

10.エコライフ家庭

桑名市のエコライフ認定制度で平成18年度エコライフ家庭の認定を受けました。

「エコライフ家庭応募用紙」と「エコライフ行動リスト集計表」を桑名市役所環境管理課に提出し、審査の結果、エコライフ認定基準に達しているので、「エコライフ家庭認定証」、「エコライフ認定シール」(玄関に貼付用)、「参加記念品」を市職員が直接お持ちいただき,受け取りました。

、

頁トップへ

11.風呂の水利用

2010年12月に下水道工事を実施しました。水道料金に加え下水道料金が使った水道水量分付加されることになりました。これまでの水道料金より約2.1倍の料金となりました。数年前より洗濯機のの水に一部の風呂の水を利用してきましたが、風呂の水を1階トイレの水に使用するために120リットルのタンクを設置及び配管を行いました。水道料金及び下水道料金の3割削減となりました。

12.プラグインハイブリッド

2012年2月にプリウスプラグインハイブリッドを購入した。それまで3000ccエンジンのプロナードに乗っておりCO2をまき散らしていたが、ようやくエコカーに乗ることができるようになった。100Vの室外電源から駐車場まで自分で2mmの電線とアース線を配線した。営業マンから車からタイマー設定ができないと聞いていたので、インターネットで20A対応のタイマーを同時に取り付けた。しかしながら、結果的には車でタイマー設定が可能なためタイマーは不要となった。オール電化にしており夜の安い電気で充電することにしている。 カタログ値では26.5km走行可能な充電ができるとあったが、20.4kmまでしか充電できなかった。最初のガソリンを満タンに入れたら走行可能距離1200km以上の表示があった。1ヶ月で1100km走行したが、平均燃費は39km/㍑であった。カタログ値MAXは61km/㍑には遙かに及ばないが、これまでのプリウスに比べると格段に燃費がよい。

スマートフォンとカーナビ間で情報接続ができるが、docomoのREGUZAではG-BOOKの利用ができなかった。携帯電話のハンズフリー、e-connectとTOYOTAfriendは利用できる。ただし、当初設定には苦労した。ハンズフリーでは携帯電話を忘れた時にカーナビが教えてくれるので便利だ。e-connectでは電池残量のチェック、充電施設(TOYOTAディーラー)の場所検索、走行燃費情報を見ることができる。TOYOTAfriendではECO走行の燃費とECO点数評価を見ることができる。

プリウスPHVに乗るようになってから、ECO運転を行っているので安全走行にも繋がっている。

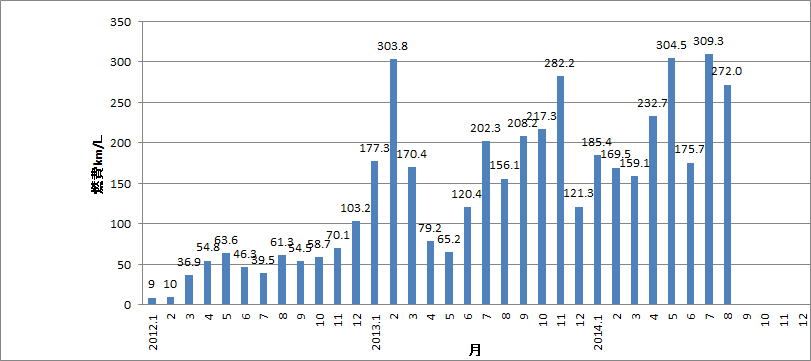

2012年11月よりできるだけG−ステーションを利用して無料で充電(1時間まで無料だが、追加の充電も可能)するようにした。その結果、下図に示すように燃費は限りなく良くなっている。G-ステーションを利用すれば桑名から名古屋市内には殆ど電池走行で行けるようになった。また、G-ステーションはトヨタのディーラーに多くあるので、充電中はコーヒーやお茶を出してくれることもある。イベント開催時にはたこ焼きまでいただいた。ただし、月曜日はトヨタ販売会社は休みが多いので利用できない。トヨタディーラー以外のG-ステーションは接続コードを持参しないと利用できない(200V用が必要だが、100V用しか持っていないので利用することはない)。また、公の施設だといちいち名前や住所を記載しなければ成らず面倒だ。G-ステーションを利用する場合、1時間余の時間をつ ぶすのに本や雑誌を用意するも良い。G

寒くなると充電容量が下がるので電池での走行距離が短くなります。2013年12月に走行距離を伸ばす方法を発見しました。先頭を走らない運転に心がけることです。先頭を走ると空気抵抗が大きいため燃費が悪くなります。最も好ましいのは50〜60km/h位で走行する箱形トラック(コンテナ積大型トラック)等の後ろを走ることです。電池での約20%程度走行距離が伸びました。トラックがいなかったら、乗用車でもよいので後ろについて走るようにすると良いでしょう。先頭を走らなければ空気抵抗を減らすことができ、大型トラックであれば、トラックの後ろは渦巻き気流が生じ、後ろの車を引っ張ってくれると考えられます。

2013年2月に303.8km/L(350km/月走行)の燃費は全国で32位でした。11月には282.2km/L(790km/月走行)で久しぶりに82位には入りました。トップの人は約3,000km/月走って、全くガソリンを使っていない人がいます。なお、ガソリンを満タン入れると長距離運転しない場合は半年くらい入れないで済むので、ガソリンが腐るように思えます。従って、最近ではガソリンは10㍑のみしか入れないようにしました。

プリウスPHVの前には3000CCのプロナードに乗っていましたが、年間15〜16万円のガソリン代を使っていました、プリウスPHVで2013年度使用したガソリン代は約8,000円でした。

プリスカタログ

頁トップへ

Haruta Consulting Engineer Office